Los enterramientos fenicios del Puig des Molins son distintos, en cuanto a su tipología y ritual, tanto a los del Mediterráneo central como a los de otras fundaciones occidentales. Tras la cremación, los restos óseos eran recuperados de la pira —a veces cuidadosamente lavados—, y depositados en la tumba, dentro de un contenedor o directamente en ella. En ocasiones se rodeaban o cubrían con piedras. |

||||

Sector noroeste (hipogeos del subsuelo) |

||||

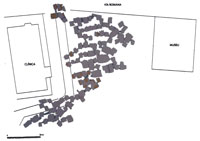

Los enterramientos visibles corresponden a la zona ya excavada, pero toda la explanada exterior del museo —como el resto del yacimiento— se encuentra completamente horadada de hipogeos y fosas. Por tanto, los enterramientos existentes, como muestra el plano a nivel de subsuelo, son muchos más de los que el visitante tiene a la vista. |

||||

Desde la antigüedad hasta el siglo XX, muchas de estas sepulturas fueron objeto de saqueo por parte de "buscadores de tesoros", cuyo efecto más visible fue el de perforar las paredes laterales de muchas cámaras para poder pasar a las contiguas. La enorme concentración de tumbas hace que las cámaras se encuentren muy juntas, sin dejar apenas espacios libres entre ellas, de tal manera que los saqueadores sólo tenían que agujerear las paredes de una cámara para poder acceder a las limítrofes. |

||||

Sector noroeste (zona excavada) |

||||

Las excavaciones en este sector han puesto al descubierto un gran número de enterramientos de distintos periodos que evidencian una secuencia de utilización de la necrópolis de dos milenios, entre los siglos VII a.C. y XIII de nuestra era. |

||||

|

||||

Hipogeo de la Mula |

||||

|

||||

Frente de Cantera |

|||

La vertiente norte del Puis des Molins, donde se encuentra la necrópolis, presenta un desnivel moderado, desde los 43 a los 12 m según nivel del mar. En la parte baja de la ladera, probablemente en el siglo XVI, se abrió una cantera que cortó algunas cámaras, lo que permite hoy conocer sus características. El sustrato geológico donde fueron excavada la mayor parte de las sepulturas es de naturaleza caliza, formando principalmente por calcáreas compactas gris-azuladas del Jurásico superior. |

|||

Es el mismo sustrato sobre el que también se asienta la mayor parte de la ciudad de Ibiza. La tumbas fueron abiertas partiendo en bloques los estratos de piedra caliza, sirviéndose para ello de cuñas de madera, palancas e instrumental de hierro. Era, sin duda, labor de canteros especializados. Una vez tallada la sepultura, regularizadas sus paredes y nivelado el suelo con una capa de cascajo y otra de arcilla, se introducían mediante poleas los sarcófagos, que eran finalmente colocados en su lugar dentro de la cámara sirviéndose de rodillos y palancas. |

|||

1, 2, 3. Enterramientos púnicos en sarcófagos de los siglos V – IV a.C. |

|||

1 Enterramiento púnico en sarcófago del siglo V – IV a.C. |

|||

Enterramiento tardo-púnico desplazado del siglo II a.C.i> |

|||

Ritos Funerarios Fenicios (625 – 525 a.C.) |

|||

|

En el siglo VII a.C., los fenicios se instalaron en el Puig de Vila e inmediaciones y fundaron un establecimiento en la bahía de Ibiza que constituyó el núcleo originario de la ciudad. Fue entonces cuando la parte baja de la colina del Puig des Molins comenzó a utilizarse como necrópolis llegando a alcanzar una extensión de casi 10.000 m². |

|

Colgante de plata fenicio con botón central. (600 – 500 a.C.) |

|||

Ritos Funerarios Púnicos (525 – 25 a.C.) |

|||

|

En el norte de África, los púnicos desarrollaron tradiciones funerarias distintas tanto de las orientales como de las fenicias occidentales, con ciertas influencias egipcias y de las culturas indígenas africanas. En la ideología púnica, el cuidado del cuerpo y dela sepultura adquirieron gran importancia como testimonio de su pertenencia a la comunidad. La llegada a Ibiza de la población púnica supone la introducción y posterior generalización de la inhumación, aunque la cremación se mantiene de forma minoritaria. Con el paso del tiempo, el complejo ritual funerario se simplificaría, reduciéndose los ajuares de las tumbas. |

Figura femenina entronizada con restos de pintura en blanco y azul (400 – 300 a.C.) |

|||

Escultura Púnica. Refleja estilos e influencias de artesanos púnicos de la isla. |

|||

Navajas de afeitar (525 – 275 a.C.9 |

|||

Busto femenino importado de Sicilia (400 – 300 a.C.) |

|||

Ascos zoomorfos (450 – 300 a.C.) |

|||

Lápida con inscripción (100 – 50 a.C.) |

|||

Periodo Púnico Arcaico (525 – 425 a.C.) |

|||

|

En la segunda mitad del siglo VI a.C. comienza a llegar a Ibiza nueva población, ahora púnica, que se une a la fenicia ya existente. Ello supone cambios en el ritual funerario con la introducción de la inhumación de los cadáveres, un incremento en la cantidad y variedad en la composici6n de los ajuares y la aparición de un nuevo tipo de sepultura: el hipogeo. El hipogeo es una tumba subterránea excavada en la roca, con un pozo de acceso de planta rectangular y profundidad variable (entre dos y tres metros), y con una cámara de planta cuadrangular donde se depositaban los enterramientos. Se cerraba con una gran losa de piedra la abertura que permitía el paso desde el pozo al interior de la cámara, y rellenando aquel completamente de tierra. |

|||

Periodo Púnico Clasico (425 – 300 a.C.) |

|||

|

Durante la segunda mitad del siglo V y primer cuarto del IV a.C., la población de la isla había aumentado con nuevos aportes de gentes púnicas; por otra parte, la evolución social determinó una democratización del acceso al Mas Allá, de modo que toda la ciudadanía tenía derecho a una sepultura. El cementerio inicial fue sistemáticamente ocupado por las nuevas sepulturas púnicas, que se superpusieron o fragmentaron las antiguas tumbas fenicias. Los enterramientos de cremación son minoritarios a finales del siglo V a.C. e inicios del siglo IV a.C. |

|||

Periodo Púnico Tardío (300 – 25 a.C.) |

|||

|

Desde finales del siglo IV a.C. dejan de abrirse nuevos hipogeos y muchos de los ya existentes se reutilizan durante este periodo a modo de panteón u osario. Sin embargo, se va generalizando el uso de fosas simples, a veces excavadas en la roca o abiertas en la tierra. Aunque la inhumación sigue siendo mayoritaria, se detecta la presencia de algunos enterramientos de cremación. |

|||

Cabeza femenina de estilo egiptizante (525 – 500 a.C.) procedente del pozo 7 de la calle León. |

|||

Máscara funeraria barbada (400 – 300 a.C.) |

|||

Cabeza femenina (400 – 300 a.C.) |

|||

Amuletos (525 – 25 a.C.) |

|||

Figura femenina de estilo arcaico tocando un pandero (525 – 500 a.C.) |

|||

Exvoto con tocado corniforme procedente del santuario de es Calleram (300 – 200 a.C.) |

|||

Trípode formado por tres figuras femeninas desnudas (525 – 450 a.C.) |

|||

Jarra utilizada como urna cineraria. Lleva nombres propio en escritura neopúnica: Bdštrt, Bdmlqrt, ‘By.hzkn, ‘Dnbsm y Bdštrt. Podría tratarse de un cenotafio. |

|||

Ofrendas procedentes de Es Culleram. Entre los materiales arqeológicos encontrados en la cueva aparecieron varios tipos de terracotas (bustos, oferentes con velo, ebeteros, figuras con antorcha y animales, etc.), pero, entre todos ellos destacan las figuras acampanadas utilizadas como exvotos a la diosa Tinnit. |

|||

Ritos Funerarios de época Romana y Tardoantigua 25 a.C. – 700 d.C. |

|||

|

Según el ritual romano, cuando la muerte era inminente, las personas cercanas al difunto se reunían en torno a su lecho para confortarlo. El pariente más próximo le daba un último beso, a fin de retener el alma que, según se creía, abandonaba el cuerpo con el último aliento, cerrándole los ojos (oculos premere). Después, todos los asistentes gritaban en voz alta su nombre (conclamare) y lo lloraban. El acto siguiente consistía en levantar el cuerpo del lecho y depositarlo en tierra (deponere) para lavarlo y ungirlo con perfumes. Después se colocaban junto al cadáver diversos objetos mágico-religiosos que lo protegerían en su viaje al Mas Allá. Una vez depositado el cuerpo en la tumba, se celebraban los banquetes funerarios (silicernium o refrigerium) y las libaciones, que podían ser de vino (vinum repersum) o de agua (circumpotatio). |

|||

Período Altoimperial (25 a.C. – 150 d.C.) |

|||

|

En esta fase siguen coexistiendo la inhumaci6n y la cremación. Los ajuares funerarios se romanizan e incorporan casi exclusivamente productos itálicos (cerámicas sigillatas, vasos de paredes finas, ungüentarios piriformes, primero de cerámica y luego de vidrio soplado, etcétera). Por otra parte, la frecuente presencia de una o más monedas en los enterramientos como pago a Caronte por la travesía de la laguna Estigia es indicativa de la introducción de las creencias romanas de ultratumba. |

|||

Período Imperial Medio (150 – 300 d.C.) |

|||

|

Esta fase se caracteriza por la práctica exclusiva de la inhumación, ya que la cremación dejó de realizarse desde mediados del siglo II d.C. en la mayor parte del lmperio. En el Puig des Molins el único tipo de sepultura documentado en este periodo es la fosa excavada en la tierra que, generalmente, tiene los laterales delimitados por lajas de piedra o bien por muretes de piedra trabada con barro o mortero. La cubierta estaba compuesta por tres, o más, losas planas de piedra. Su orientación es, siempre, norte-sur. |

|||

Período Bajoimpereial y Antiguo. Edad Tardía (300 – 700 d.C.) |

|||

|

Los enterramientos en fosa son los únicos conocidos durante esta fase. El único cambio significativo respecto a la fase anterior lo constituye la orientaci6n de las tumbas, que en este periodo es, invariablemente, este-oeste. Los cadáveres se depositaban con los pies en la parte oriental y la cabeza en la occidental, de cara al sol naciente. No existen evidencias de enterramientos cristianos hasta bien avanzado el siglo V d.C. |

|||

Vajilla de época altoimperial (1 – 300 d.C.) |

|

Sepultura de la Avenida de España, 5 (175 – 225 d.C.) |

|

Columna de mármol "cipollino" de la isla de Eubea (300 – 700 d.C.) |